筹谋两年,加速建设的光明科学城在近日再次迎来“重大飞跃”。近日,深圳市规划和自然资源局公示了《光明科学城空间规划纲要》(下简称《规划纲要》)。依据公示,该《规划纲要》已经深圳市政府批准同意,未来光明科学城要建设成为粤港澳大湾区国际科技创新中心的核心功能承载区和综合性国家科学中心的重要组成部分,代表国家参与全球科技竞争与合作。打造“开放创新之城、人文宜居之城、绿色智慧之城”,成为竞争力、影响力卓越的世界一流科学城。

承载大湾区国际科创中心的核心功能

从2018年4月11日,深圳市委市政府布局光明科学城开始算起,光明科学城的建设就在集中建设大科学装置群等建设中逐步驶上了快车道。从一开始,光明科学城就定位在了“世界一流”。

去年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布,将建设国际科技创新中心作为粤港澳大湾区的重要战略定位。同年8月18日,国家发布了《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,提出以深圳为主阵地建设综合性国家科学中心。今年3月,科技部、发展改革委、教育部、中科院、自然科学基金委印发的《加强“从0到1”基础研究工作方案》正式确认深圳为综合性国家科学中心。深圳的“综合性国家科学中心”的城市定位就此确立,光明无疑为“中心中的中心”。

而依据国家五部委提出的要在全国建设综合性国家级科学中心的名单,深圳光明与北京怀柔、上海张江、安徽合肥为全国目前仅有的4个综合性国家级科学中心。从区位上看,深圳的光明科学城在中国南部的科研版图上将占据重要位置。

深圳市政府在此次批复中,原则同意该《规划纲要》,并要求坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位,落实好《规划纲要》确定的目标定位、发展策略、空间布局、城市风貌、保障措施等内容,将光明科学城打造成大湾区国际科技创新中心的核心功能承载区和综合性国家科学中心的重要组成部分,成为竞争力影响力卓越的世界一流科学城,为我国加快建设创新型国家和世界科技强国贡献深圳力量。

规划总面积99平方公里,打造“开放创新之城、人文宜居之城、绿色智慧之城”

《规划纲要》显示,光明科学城北起深莞边界,东部和南部以光明区辖区为界,西部以龙大高速和东长路为界,规划总面积99平方公里。其中,建设用地约31平方公里,非建设用地约68平方公里。

《规划纲要》要求,光明科学城将以“开放创新之城、人文宜居之城、绿色智慧之城”为建设目标,建设高端科研、高等院校、高尚社区、高新产业、高端人才集聚的全球科技创新高地,最终建成竞争力影响力卓越的世界一流科学城。

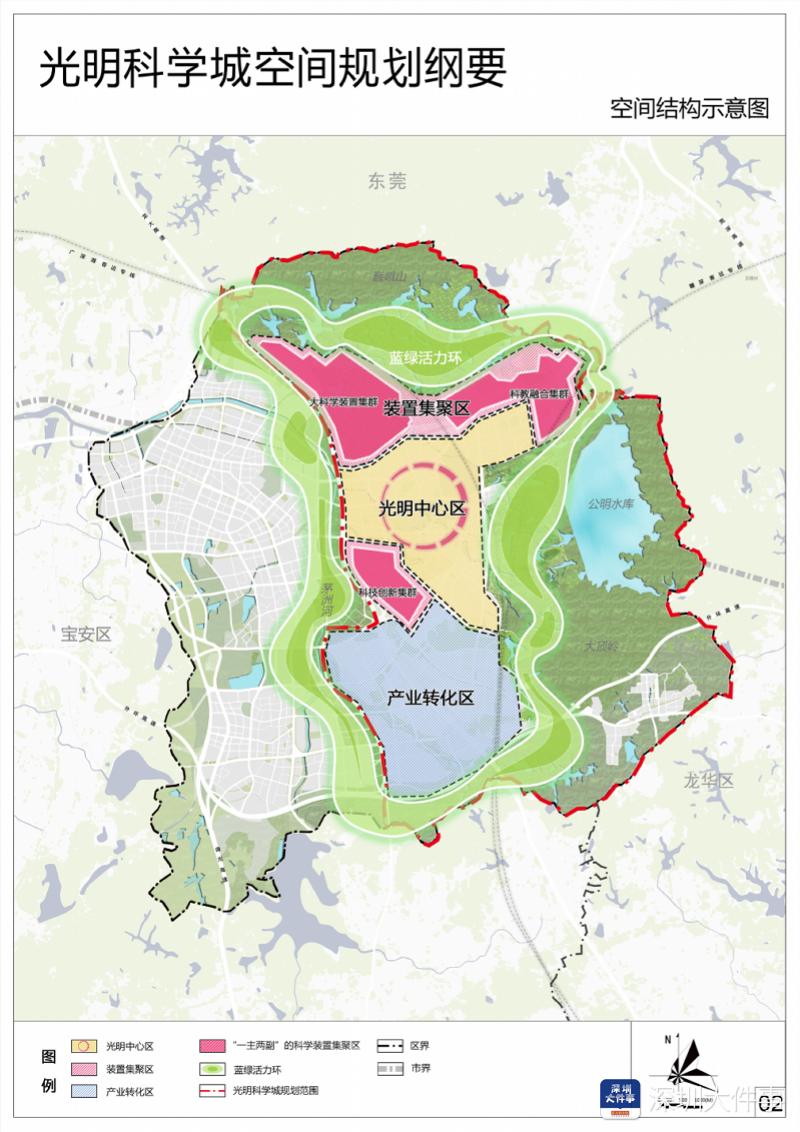

在空间布局方面,《规划纲要》提出光明科学城将以大科学装置为核心,以光明中心区为依托,以共建综合性国家科学中心为目标,形成科学装置集聚区、科学城和综合性国家科学中心三个层次清晰的空间布局。

此外,在城市风貌方面,《规划纲要》也提出,光明科学城将形成“北林、中城、南谷”的差异化城市风貌。其中,北部装置集聚区将塑造“科学山林”,中部的光明中心区将塑造“乐活城区”,南部产业转化区则塑造“共享智谷”。

科学城总体空间布局:“一心两区,绿环萦绕”

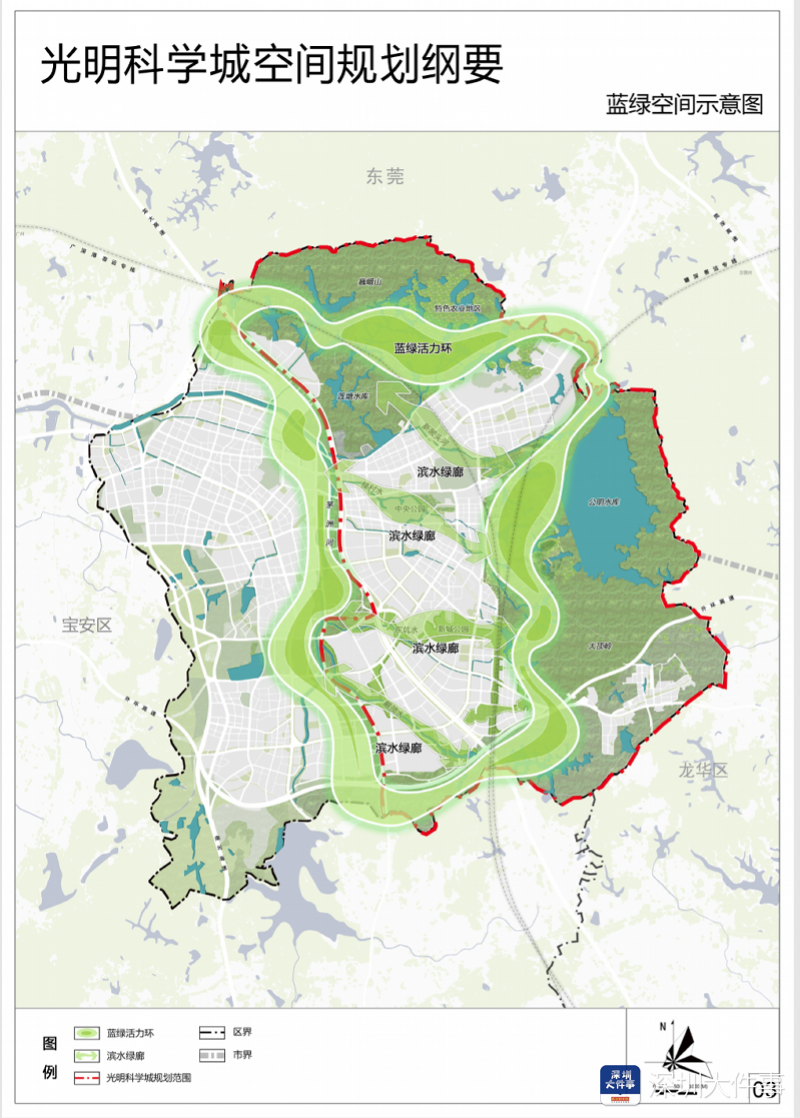

依据深圳市政府此次批复要求,光明科学城的总体空间布局,将按照“一心两区,绿环萦绕”的科学城总体空间布局,突出“绿色风、国际范、科技韵”,塑造舒展起伏、疏密有度的城市空间形态,形成“北林、中城、南谷”差异化的城市风貌,建设“湖光山色入城,蓝绿活力交织”的田园都市,为科研人员和市民群众提供优质的宜居宜业宜游环境。

其中,“一心”即光明中心区。以光明中心区为依托,建设科学城的生活服务中心,充分发挥中心区的商业、居住、大型公共服务设施的集中优势,增加特色性的科学服务设施,为科学城提供优质公共服务;“两区”即装置集聚区和产业转化区。装置集聚区集中建设大科学装置、科研机构、高水平大学等;产业转化区建设成果转化平台和产业创新平台,培育和布局未来新兴产业;“绿环萦绕”即科学城蓝绿活力环。以茅洲河绿廊和周边郊野公园为主体建设活力绿环,为科学城提供高品质的生态环境和公共空间。

科学装置集聚区空间布局:“一主两副”

“瞄准世界科技前沿,面向国家重大科技项目,布局世界级大科学装置”,《规划纲要》还提出了构建“一主两副”的科学装置集聚区空间布局。

其中,“一主”即大科学装置集群,规划面积6平方公里,含5平方公里核心区和1平方公里拓展区,核心区布局世界级大科学装置,拓展区为大科学装置衍生发展提供空间保障;“一副”即科教融合集群。规划面积4.1平方公里,是科学城的科教融合区,布局大科学装置和高水平大学,作为大科学装置近期集中启动区,为近期科学城建设提供空间保障;“一副”即科技创新集群。规划面积2.6平方公里,优先布局大科学装置、产学研结合的科研机构、共享实验室、产业转化孵化平台等科技创新设施。

值得注意的是,《规划纲要》同时在国土空间保障方面,也重点针对“一主两副”的科学装置集聚区进行了部署,提出将大力推进土地整备工作。尽快启动6平方公里的重大科学设施集群的工程地质勘察、环境影响评估等工作,确保大科学装置落地。同时,还将按照集约节约利用土地的原则,建设各类大科学装置、科研机构、高校等设施。给予光明科学城大科学装置集聚区一定的用地指标倾斜,优先保障科学装置落地。

范钟铭在接受记者采访时介绍,区别于其它科学城园区,光明科学城主要构建一个科学的大装置园区进行科学实验,不仅是科学产业的转化,更重要的是原始创新科学的积累,使得基础性科学在这里得以孵化。

“双核驱动”,共建综合性国家科学中心

对于光明科学城的第三层空间布局——综合性国家科学中心,《规划纲要》定位于“共建”,要求以光明科学城和深港科技创新合作区为两大载体,加强与中国散裂中子源、西丽湖国际科教城等创新资源联动,积极布局大科学装置、专业科研机构及高校、应用型研究院、创新孵化平台、科技企业创新研发总部,共建综合性国家科学中心。

国际化的“科技范”公共服务设施体系

建设宜居宜业宜游的环境,离不开公共服务设施的配套完善。对此,《规划纲要》提出,将引入国际顶尖的教育、医疗、文体、科创资源,增强科技特色公共服务设施配置,建成国际化高品质的优质公共服务设施体系。

其中,既包括体现科技创新内涵和推动科技交流的文化基础设施,围绕中央公园集中布局科技馆等市级科技类公共服务设施,少年宫、书城、文化馆、体育中心等公共服务设施,国际社区,国际医院,国际学校,也同时包括了结合人口布局构建5分钟、10分钟、15分钟生活圈。

尤为特别的是,在“一主两副”科学装置集聚区,《规划纲要》还提出面向科研人员,配置24小时不间断的公共服务体系,提供绿色化、智能化的食堂餐饮、无人超市、智能展示馆、自助办事大厅、24小时便利店、24小时咖啡馆、24小时自助图书馆、24小时自助自习室等服务设施,满足科研人员的工作交往和生活需求。

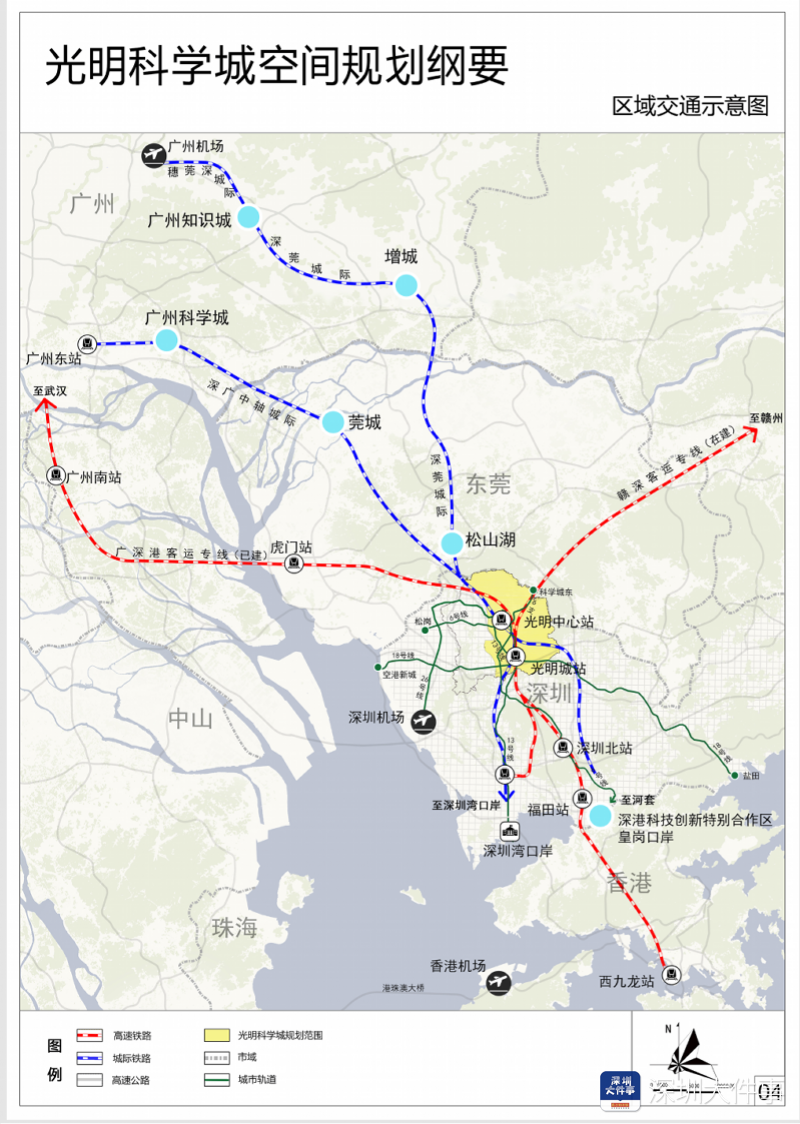

专家解读交通规划:将强化与大湾区科创要素联系

谈及交通网络规划,范钟铭介绍,光明科学城在粤港澳大湾区中要发挥创新引领作用,加强交通往来联系是很重要的一个部分。对此,光明科学城将依托中深惠城际、深莞城际和城市轨道,加强与深圳宝安国际机场、广州白云国际机场的快速联系;依托广深港客专、深莞城际、深广中轴城际和城市轨道,加强与香港西九龙口岸、深圳湾口岸、皇岗口岸、福田口岸等的便捷联系。

同时,强化与大湾区科创要素联系,加快深广中轴城际、深莞城际轨道规划建设,推动深莞城际与深广中轴城际、中深惠城际、中虎龙城际和莞惠城际的“互联互通”,全面对接大湾区重大科创发展平台。并优化城市轨道网络,完善高快速路网,构建骨干道路系统,加强科学城与区域重大科创发展平台及市内各组团的联系。