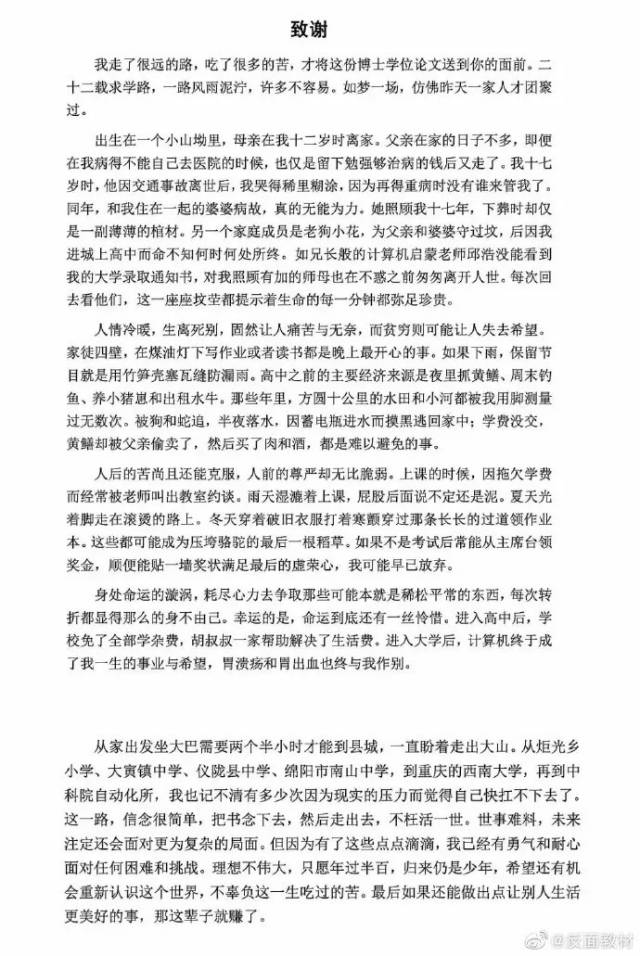

“把书念下去,然后走出去,不枉活一生”,近日,中科院一博士论文的致谢部分引发关注,众多网友纷纷留言称“读完已是泪流满面”。据悉,论文作者是2017年毕业于中科院自动化研究所的黄国平,现为腾讯人工智能实验室高级研究员。

辞藻朴实无华是人们的初印象,但最珍贵的,也许是作者内在的积极乐观:遭遇家庭的变故却不怨天尤人,面对生活的贫穷却不枯形灰心,拥有脆弱的尊严却不敏感自卑,身处命运的漩涡却不丢失希望,背负现实的压力却不废然而返,结尾处更是对亦师亦友的亲人心怀感恩。

从成功出圈的毕业论文致谢中,人们读到了什么?

要幸福就要奋斗。无论是“向前看”的现实版“富贵大爷”,还是“感谢贫穷”的北大女孩王心仪,生活中的鲜活例子都在重申着这一宝贵常识。面对母亲离家、父亲离世、婆婆病故的不幸现实,黄国平仍坦言“有勇气和耐心面对任何苦难和挑战”。原因何在?人生的苦难虽不可选,但面对苦难的抗争态度却可助力我们走向幸福之路。

知识改变命运。“二十二载求学路,一路风雨泥泞,许多不容易”,寥寥几句,道出了读书人的艰辛,也更显“吾将上下而求索”的宝贵。在知识这一力量的长期作用下,山坳穷学生蝶变为计算机博士,身份的华丽转变是对坚持学习的馈赠,更是对“读书无用论”的有力回击。上清北等名校也许不能改变一生,但没有知识一定不能改变命运。

社会依然在流动。“寒门再难出贵子”是现实吗?至少黄国平的人生经历不符合这一判断。煤油灯下写作业、竹笋壳塞瓦缝防漏雨、拖欠学费……这些事迹可完全嵌入公众对“寒门”的理解。通过借助社会上升渠道,比如读书,人员流动变得可能。这说明,想办法为人才流动寻找更多现实途径符合社会期待。

在出圈的论文致谢中,我们既看到了个人对命运的抗争,也感受到了其他社会力量的一路温暖。“学校免了全部学杂费”“宗老师将我引入了科学研究的大门”“课题组的老师们和同学们”……在关注个人奋斗所带来的耀眼成就时,我们也需要为其他人的默默付出鼓掌、点赞。

“只愿年过半百,归来仍是少年”,饱经生活的酸甜苦辣后依然心怀希望,这是黄国平的乐观,更应成为我们读懂致谢的一种期待。