阔别三年,好久不见。

1月8日,内地居民旅游、商务赴港签注恢复办理,1000多个日夜的期盼,香港与内地,终于即将再次连接起来。一时间,深圳出入境管理局开放的各自助签注点,大排长龙。

而远在深圳北陲,另一座沉睡了一千余天的“小香港”,也已经准备好,迎接远客。

“穿上汉服来这里打卡,超级出片儿!”“没想到观澜古墟真的是‘古’的,可以脑补出百年前人声鼎沸车水马龙的样子”……今年元宵节,观澜周边居民惊喜地发现,原来处于封闭修缮状态的观澜古墟“开”了。

百人汉服花灯巡游让人“一秒穿越”,杂技舞蹈等非遗民俗表演精彩纷呈,看得人眼花缭乱……深圳首届非遗庙会观澜古墟分会场暨第四届文化旅游节系列活动在观澜古墟同步上演。

这是观澜古墟修缮后的首次亮相。

穿越两百年的“港风”

鼎盛时期的观澜古墟商铺林立、商贾云集,是当时宝安、惠阳、粤北地区最繁华的集市,号称“小香港”。 “大街不大,日进斗金”这样的民间谚语,足以看出当年的繁盛。

相传明朝万历年间,有位名士云游至观澜河岸,见河水滔滔,心生留恋,每天清早坐在河边“观望波澜”,并在这里建了观音庙,取名“观澜”,此后,在此集市成墟,墟亦取名观澜,在熙熙攘攘中迎来了一个辉煌时代。

旧时的观澜古墟(历史照片)

墟市并非每日都有,墟市开的日子叫“圩日”,到墟市去采买办事,叫“赶圩”。曾经的观澜古墟,每逢农历的一、四、七都有集会,且为一天时间。当时观澜古墟的集市一般从早晨六七点开始,下午五六点结束,生意繁忙时通宵不散。每个墟日可成交大米300担、糖200-300担、牛300-400头、猪1000头、鲜鱼15担,往来于此的客商,遍布全国20多个省市、香港地区及至国外。

那时,古墟鳞次栉比的商号、店铺、作坊琳琅满目,各种行当应有尽有、五花八门,堪称一幅活生生的“观澜上河图”。

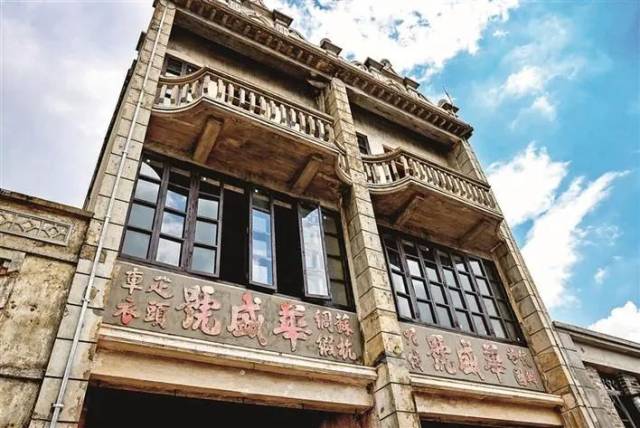

观澜墟的一些老商号。

随着经济社会的发展,生产和消费市场的转移,观澜古墟逐渐衰落,其建筑结构也逐渐出现腐朽破败之势。

为了让观澜古墟重现往日盛景,再续百年前繁华之貌,龙华区启动了观澜古墟—贵湖塘老围片区进行保护性开发,以“修旧如旧,保护为主”的原则进行修缮,促进其可持续发展。

元宵节,穿上汉服来到古墟打卡的游人络绎不绝。

古墟脱胎记

老街旧巷、青砖灰瓦,写满了岁月悠长,记录着浓浓乡愁,曾经的观澜古墟,吆喝声不绝如缕。

观澜古墟始建于1766年,占地面积约5.2万平方米,核心区域面积2.6万平方米。清末,深圳墟、沙井清平墟、沙头角墟、观澜墟被称为深圳“四大名墟”。其中,观澜古墟是唯一一个没有被破坏,街道结构及建筑保持相对完好的古墟。

随着时间的推移,过去的繁华地带已成为宁静的墟中巷道,而大部分民居因建造年代久远且空置较长时间,许多店铺室内外建筑构件损坏严重,建筑外观破旧且存在安全隐患,在修缮施工前,经过勘探发现,古墟中损坏程度50%以上的建筑占比约57%,急需抢救。

按照“修旧如旧,保护为主”的原则,2019年底,“观澜古墟-贵湖塘老围片区保护性开发工程”正式进场施工。

据项目负责人介绍,观澜古墟的建筑多为客家人常用的夯土结构。建筑本身简单、朴素,没有过分华丽、宏伟的景观,但观澜古墟作为深圳四大名墟之一,具有深厚的历史和人文底蕴。

古墟修缮复原动画。

修缮完成,去哪里打卡?

“红楼”,是绝对不能错过的地标性建筑。

澜阁(公益酒家)建成于1938年,因建筑外观红色,当地居民又称之为“红楼”,是观澜地区当时最为豪华的酒家。

它是一座仿巴洛克式的西洋建筑,占地67.5平方米,共四层,楼高20米,建造时历时2年,花费白银2万两,建筑图纸由西洋带回,建筑材料如水泥、玻璃等,也是从国外订购回来的。

修缮后的观澜古墟。

修缮后的观澜古墟。

西班牙世界历史文化遗产保护专家拉斐尔先生看过古墟之后在调研笔记中写道:“观澜古墟使人想起欧洲中古时期的蜿蜒古镇。”

忙里偷闲,走走逛逛,在曾经热闹繁华的街巷中,寻找过往的痕迹,观澜古墟以“新生”姿态,等待着与大家相见。

交通方式:

地铁4号线至观澜地铁站B口步行1公里可达;公交M287路至马坜居委会公交站步行1公里可达。