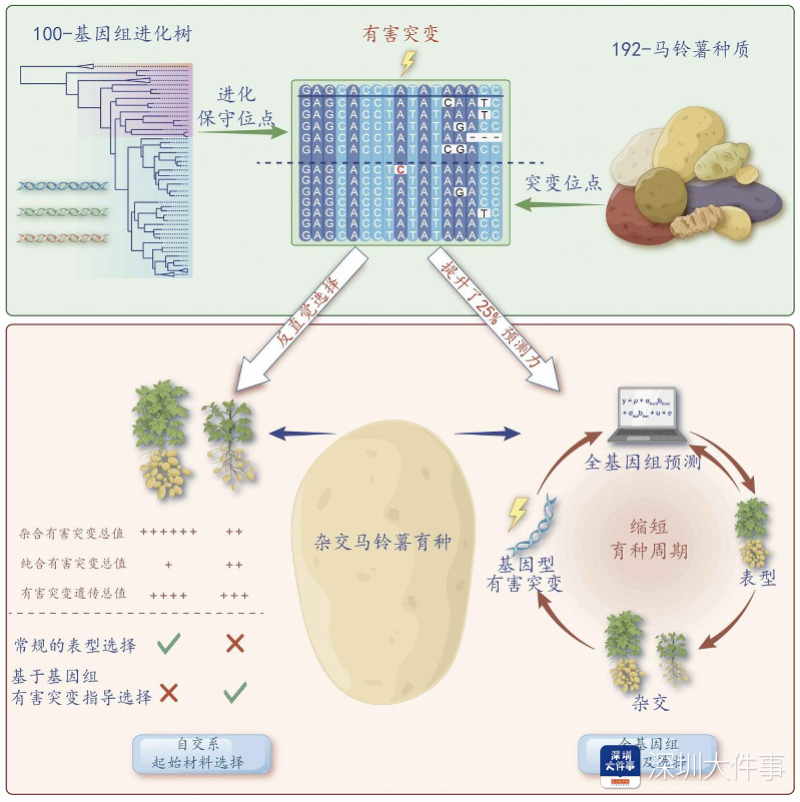

北京时间2023年5月4日24时,国际权威期刊《细胞(Cell)》在线发表了中国农业科学院深圳农业基因组研究所黄三文团队的最新研究成果:“Phylogenomic discovery of deleterious mutations facilitates hybrid potato breeding(利用进化基因组学鉴定有害突变、加速杂交马铃薯育种)”,通过对100个茄科基因组的比较分析来追踪最长8千万年、累计十二亿年的进化痕迹,开发“进化透镜”来发现马铃薯进化约束及有害突变,绘制了首个马铃薯有害突变二维图谱。

利用该图谱信息,黄三文团队开创进化透镜鉴定有害突变的新技术,提出反直觉的自交系培育方法,开发全基因组预测新模型,使马铃薯产量预测达到了前所未有的准确度,加速了杂交马铃薯育种进程。该成果标志着我国在马铃薯育种基础理论和技术上进入世界领先地位。

据了解,马铃薯是重要的块茎类粮食作物,也是我国第四大主粮作物,具有产量高、用水少、可种植地域广等优点。然而,由于传统栽培马铃薯是同源四倍体,基因组复杂,导致育种进程十分缓慢。此外,由于采用薯块无性繁殖,马铃薯还面临着繁殖系数低、储运成本高、易携带病虫害等问题。

为解决上述难题,黄三文团队联合国内外优势单位发起了“优薯计划”,旨在用二倍体马铃薯替代四倍体、用种子繁殖替代薯块繁殖、用基因组学和合成生物学指导马铃薯育种,彻底变革马铃薯的育种繁殖方式。将马铃薯的育种周期由原来的10~12年缩短至3~5年,繁殖系数提高1000倍。

而植物自花授粉后不能产生成熟种子以及自交或近交造成繁殖力、生活力及产量下降是妨碍马铃薯育种进程的两大障碍。为解决上述问题,黄三文团队先后解析了马铃薯单倍体、二倍体及四倍体基因组和泛基因组,初步解析了自交衰退的遗传基础,通过清除大效应有害突变,培育出第一代自交系材料及杂交种。

实现品种快速改良必须高效剔除有害突变。为此,黄三文团队收集了大量茄科物种资源,完成了茄科基因组组装和组学进化分析。这些材料最长进化时间为8000万年,累计12亿年的进化时间。研究人员通过追踪这段进化历史的突变积累及选择结果,开发进化透镜,并绘制了首个包含基因型维度及有害程度维度的马铃薯有害突变二维图谱,为鉴定马铃薯功能位点及剔除有害突变提供了新依据,也是指导选择起始材料、减少有害突变遗传给后代、解决构建自交系难题的主要途径。

研究发现,有害突变总值与产量、株高、薯块等性状显著相关,为此,黄三文团队还首次将有害突变信息整合到全基因组预测新模型,以此预测马铃薯产量等农艺性状。该模型能够根据基因型及有害突变信息准确估计育种值,更好地帮助育种家制定早期育种决策,进一步降低育种成本、缩短马铃薯育种周期、快速培育高产优质马铃薯品种。

中国科学院院士、崖州湾实验室主任、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员李家洋,中国科学院院士、中国科学院分子植物科学卓越创新中心主任韩斌,中国科学院院士、中科院植物所研究员种康,中国科学院院士、中国农业科学院作物科学研究所研究员钱前,中国科学院院士、复旦大学校长金力,中国农业大学教授、国家玉米改良中心主任赖锦盛等专家进行高度点评。其中,李家洋评价道,该研究成果不仅对马铃薯,还将会对粮、油、果、蔬、茶都有重要的指导作用。韩斌认为,黄三文团队创新性地应用了整个茄科的比较基因组学与进化生物学来指导马铃薯育种,思路新颖,引领了世界马铃薯遗传育种研究,对我国种业技术创新具有重要意义。